簋

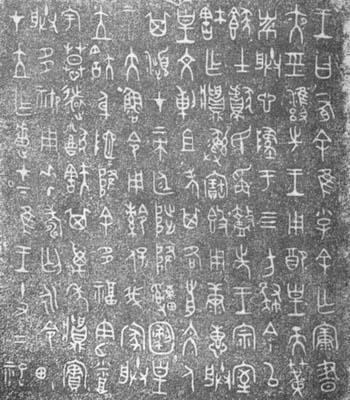

1978年5月出土于陕西扶风县的 簋,为西周晚期周厉王的自作器。今藏扶风县博物馆。

簋,为西周晚期周厉王的自作器。今藏扶风县博物馆。 即周厉王之名,文献作“胡”,两字同音通假。器作于厉王十二年。铭文记

即周厉王之名,文献作“胡”,两字同音通假。器作于厉王十二年。铭文记 祈求先王“保我家、朕位、

祈求先王“保我家、朕位、 身”,“降余多福”,并使“

身”,“降余多福”,并使“ 其万年”。史籍载厉王“好利”、“暴虐”、“侈傲”,对“国人”盘剥过甚,又以镇压手段“弭谤”,不准国人“谤王”,致使朝内朝外潜伏着一触即发的危机。厉王虽不听劝谏,一意孤行,看来内心也感到空虚。此簋的制作和铭文的祝词,似乎也反映了这个暴君对自己的王位和身家性命存有某种忧虑和担心。果然,前841年国人忍无可忍,公开起义袭击厉王,把他赶跑。但周室并未灭亡,经过十四年的共和时期,前827年厉王客死在外,其子被立为宣王。厉王虽然是一个失败者,西周的统治从他开始虽然也日见削弱而进入晚期,但其在位时的威严和气焰却是不可一世的。其后相当一段时间里,西周也仍维持着“天下宗主”的权威。

其万年”。史籍载厉王“好利”、“暴虐”、“侈傲”,对“国人”盘剥过甚,又以镇压手段“弭谤”,不准国人“谤王”,致使朝内朝外潜伏着一触即发的危机。厉王虽不听劝谏,一意孤行,看来内心也感到空虚。此簋的制作和铭文的祝词,似乎也反映了这个暴君对自己的王位和身家性命存有某种忧虑和担心。果然,前841年国人忍无可忍,公开起义袭击厉王,把他赶跑。但周室并未灭亡,经过十四年的共和时期,前827年厉王客死在外,其子被立为宣王。厉王虽然是一个失败者,西周的统治从他开始虽然也日见削弱而进入晚期,但其在位时的威严和气焰却是不可一世的。其后相当一段时间里,西周也仍维持着“天下宗主”的权威。 簋作为王室之器,其铭文风格在庄严之中也可见王者之尊尚存。其厚而实的笔画,正而大的字体,舒而畅的行气,熟而流的用笔……无不隐隐透露出那极力维持着的王者尊严。当然已无昔日的恣肆磅礴、纵横驰骋的征服感,也无汇聚全力、包含万有的凝重感。其线条、造形、笔势等等方面,都处处注意节制,力图保持一种无过无不及的适度美、协调美、整齐关。这里,一方面反映了

簋作为王室之器,其铭文风格在庄严之中也可见王者之尊尚存。其厚而实的笔画,正而大的字体,舒而畅的行气,熟而流的用笔……无不隐隐透露出那极力维持着的王者尊严。当然已无昔日的恣肆磅礴、纵横驰骋的征服感,也无汇聚全力、包含万有的凝重感。其线条、造形、笔势等等方面,都处处注意节制,力图保持一种无过无不及的适度美、协调美、整齐关。这里,一方面反映了 簋以及西周中晚期的许多金文受时代变迁的制约所不能不发生的微妙变化,一方面也反映了社会审美观念的发展对金文也不能不产生深刻的影响。我国先秦美学以“和”为美的审美观的提出,虽然不早于周宣王时代。但这种只有把相异的或对立的因素协调和统一起来以达到“和”的状态才符合审美要求的观念,却不能说在此之前就不存在人们的意识之中。一般说,观念是实践的理论概括和总结。只有人们在不断的审美创造中,由不自觉到自觉地对于“和”的审美实践和追求,才逐渐导至以“和”为美的理论观念的形成和提出。从西周中期到晚期的金文书法,总的趋势正是对金文书法诸多对立的形式因素的协调化、适度化、统一化。

簋以及西周中晚期的许多金文受时代变迁的制约所不能不发生的微妙变化,一方面也反映了社会审美观念的发展对金文也不能不产生深刻的影响。我国先秦美学以“和”为美的审美观的提出,虽然不早于周宣王时代。但这种只有把相异的或对立的因素协调和统一起来以达到“和”的状态才符合审美要求的观念,却不能说在此之前就不存在人们的意识之中。一般说,观念是实践的理论概括和总结。只有人们在不断的审美创造中,由不自觉到自觉地对于“和”的审美实践和追求,才逐渐导至以“和”为美的理论观念的形成和提出。从西周中期到晚期的金文书法,总的趋势正是对金文书法诸多对立的形式因素的协调化、适度化、统一化。 簋铭文把长和短、粗与细、欹与正、大与小、纵与横、展与促等等对立因素互相渗透和统一起来,不在强烈对比中突出一个侧面,而在协调中追求统一的最佳状态,正是符合和适应了以“和”为美的社会审美要求。在

簋铭文把长和短、粗与细、欹与正、大与小、纵与横、展与促等等对立因素互相渗透和统一起来,不在强烈对比中突出一个侧面,而在协调中追求统一的最佳状态,正是符合和适应了以“和”为美的社会审美要求。在 簋中种种对立因素在相互渗透中形成了不可分割的依存关系,而构成丰富、圆满、和谐、协调的整体。从形式上我们可以清楚看到既是统一的,又是多样的;其整体内部的联系是紧密的,息息相关的,又是自由、生动、充满活力的。在布局方面,

簋中种种对立因素在相互渗透中形成了不可分割的依存关系,而构成丰富、圆满、和谐、协调的整体。从形式上我们可以清楚看到既是统一的,又是多样的;其整体内部的联系是紧密的,息息相关的,又是自由、生动、充满活力的。在布局方面, 簋的章法是纵成行、横成列。但究竟是横密纵疏还是纵密横疏,并未有意地过分强调,而是根据具体字的结构特点和笔画繁简自然处置,忽而纵密,忽而横密,随其变化而莫不协调有致。分行看,一行之中,大小、长短、欹正各呈其貌,并不强裁一律。但每一纵行从上到下都由结构中心线贯穿,每个字相当严格地根据这一中心线来安排点画,也就是一行中的字不论其外形或大或小,或长或短,或欹或正,其纵向的结构中心线上下连接可以成一贯穿全行的直线。这体现出

簋的章法是纵成行、横成列。但究竟是横密纵疏还是纵密横疏,并未有意地过分强调,而是根据具体字的结构特点和笔画繁简自然处置,忽而纵密,忽而横密,随其变化而莫不协调有致。分行看,一行之中,大小、长短、欹正各呈其貌,并不强裁一律。但每一纵行从上到下都由结构中心线贯穿,每个字相当严格地根据这一中心线来安排点画,也就是一行中的字不论其外形或大或小,或长或短,或欹或正,其纵向的结构中心线上下连接可以成一贯穿全行的直线。这体现出 簋章法的严密性、统一性。另外,其纵向取势中兼顾到横向的行气。通过下行线条的延伸趋势,那从上到下的流动感,虽不夸张,但表现得还是很清楚的。横向的行气,我们可以通过左右相邻的字那些彼此照应的点画和造形的姿态充分领略到。试看“永年福我

簋章法的严密性、统一性。另外,其纵向取势中兼顾到横向的行气。通过下行线条的延伸趋势,那从上到下的流动感,虽不夸张,但表现得还是很清楚的。横向的行气,我们可以通过左右相邻的字那些彼此照应的点画和造形的姿态充分领略到。试看“永年福我 前”,每个字的姿态,以及那些左向笔画与向右笔画,同相邻的另两个字,不是呼应得十分自然和生动吗?纵横之间,笔势上下左右的往来运动,也是既有特定韵律,又显得活泼自如。

前”,每个字的姿态,以及那些左向笔画与向右笔画,同相邻的另两个字,不是呼应得十分自然和生动吗?纵横之间,笔势上下左右的往来运动,也是既有特定韵律,又显得活泼自如。

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。