四體千字文卷

【简介】:

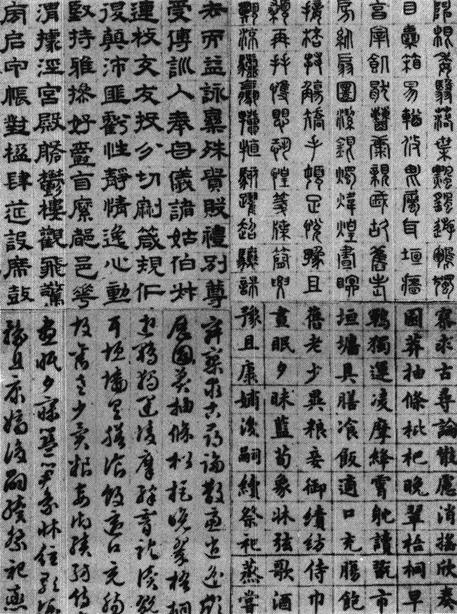

明·文徵明書。絹本。楷、草、隷、篆四體書。凡二百行,共四千一百零四字。共四幅,每幅均26.7×66.1cm。台北故宮博物院藏。《石渠寶笈續編》著錄。刊於台灣《故宮歷代法書全集》(六)。

【赏析】:

《千字文》的書寫也是文徵明書藝生涯中不可少的一部分。《名山藏》內記:文徵明學習時,“學官以嚴厲束諸生,辨色而入,張燈乃散。諸生皆飮噱嘯歌壺弈消晷,徵明獨臨《千文》,日以十本爲卒”。就是在這種刻苦的基本功操練中,文徵明打下了深厚的基礎。據說,他經常臨寫《千字文》的習慣,一直堅持到晚年不廢。

文徵明的四體千文卷在書史上頗爲著名。先說其眞書千文。祝氏眞書最爲人們稱道,此千文眞書楷法絕精工,法度森嚴,終篇不衰。落款爲嘉靖壬寅書,祝氏七十三歲,若和八十九歲書寫的楷書《蘇軾前赤壁賦》跋比較,有以下特點:其一,橫畫並非全爲左端露鋒者,如第一行“古”、第五行“老”字等等,它們的橫畫左端均泯去尖鋒;其二,行筆較跋之楷書活潑,如第一行“消”字,左邊三點水,下兩點相聯,第十二行“步”字兩點相聯,第三行“輶”字、第十行“並”字、“笑”字都寓變化,而第六行之“足”字確是行書寫法;其三,這從整體上就顯得溫而秀。《文嘉行略》說,文徵明“小楷雖自《黃庭》、《樂毅》中來,而溫純精絕,虞、褚而下,弗論也”。這個評價不爲虛美。然而,我們要進一步揭示文徵明的審美意識,這可以用他自己的話來回答。在《跋姜太僕書法》中文氏云:“觀其點畫形體,端莊嚴肅,士大夫品其有正人君子立朝之象。噫!豈虛譽哉!後之君子,即此是學。因其筆而得其心法。其心正,則筆正;如正人君子,則其爲益不小矣,豈特爲六藝之一而已哉。”言爲心聲,執此心靈鎖鑰,更可探知文氏書藝之審美情趣。

再說草書千文。王世貞嘗評文氏此草書,“行體蒼潤,可稱玉版聖敎”。除此草書是烏絲界行外,其餘眞、篆、隷均爲隔欄。在烏絲界行中,文氏筆歌墨舞,酣暢淋漓,然而舞步又是那樣地文雅,歌聲是那樣地圓潤,而不像吳門書派另一位盟主祝允明的狂歌勁舞。文徵明是在烏絲界中跳着典雅的小步舞。而其中第七行“夕”字,第十行的“亡”字還用了端正的楷書寫法。王世貞又認爲,文徵明“行草有懷素、孫過庭法,而傷率弱”。王氏之言不無道理。

再說隷書千文與篆書千文。從整個明代的書史來看隷書和篆書的成就遠沒有淸朝高,明代注重楷、行、草。然而就明代而言,文徵明的隷、篆千文也頗可觀。他的隷與篆均是溫和的、雅緻的,很有書卷氣,但法度規矩有餘,似乎神化不足。

文徵明的四體千文卷,讓我們看到一位書法大家的各體皆能的高明本領,而這種本領又正是在刻苦的持久的書藝體操中鍛煉出來的。

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。