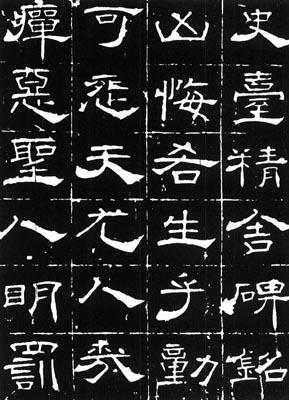

御史台精舍碑

【简介】:

全稱《大唐御史台精舍碑銘並序》。唐開元十一年(723)立。145×65cm。梁昇卿書,趙禮鐫於陝西西安。隷書。十八行,行三十字。碑陰刻正書題名。淸王昶《金石萃編》著錄,刊於日本《書道全集》。

【集评】:

明王世貞《弇州山人稿》:“《唐史》稱梁昇卿善八分,《東封朝覲碑》聲華爲一時冠,此帖亦可寶也。”淸翁方綱:“唐人小楷,無此題名出色。”

【赏析】:

唐人書法技術上的精熟,從此碑可見一斑。所有點畫都肯定、凖確、規範,例如撇,不論在哪裏出現,你都會感到它後面不容懷疑的精確的操作。結構極爲匀稱,同一字中平行的橫畫將空間凖確地分割。這種操演的純熟,使人懷疑作者根本不需要,也沒有機會去體會線結構與自己心境的聯繫。

這使我們見到唐人書法的另一面,用今天的話來說,匠人的一面。也許所有的藝術家都有這一面。米開朗基羅並不否認他是個匠人,而齊白石使用那顆“大匠之門”的印章,却意味着曠達、幽默和一種叛逆精神。

這裏不涉及評價。中國文人藝術家總是要與匠人劃淸界限的,但唐人未必然。唐人楷書中最重要的一些作品,不是都能找出一些“匠氣”的痕迹來嗎?對技術極端熟練的運作,相當程度的可重複性,等等。

唐代以後,我們很難找到在操作上完美無瑕的傑作。《寒食詩帖》、《苕溪詩》,以及明人一些草書作品,都因此而難以成爲技術上的典則。也有小心翼翼,盡力避免失誤的作品,但都很平庸。這是不是由於匠人那一面的丟失?爲什麼不能再找到匠人與藝術家合二爲一的道路?這與現代職業藝術家的命運有何關聯?……

不是評價,聯想而已。

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。