传和傅书法写法区别

含有一个人的字

「人」是个大部首,先讲含有一个「人」的字。大家最熟悉的就是单人旁,也就是书法中的立人势。单人旁很多字,写起来笔势会变化,基本的是立人势,如王羲之这个「仁」。立人势是一撇写完向外飞出,飞度到一竖往下写,如果这个圈缩到很小甚至没有,转就变成了折,这一来立人势变成了蟹脚势,如王羲之这个「作」。如果这个折拉直,那就是一竖,竖有努、纵、裹三个笔势,都可以用来替代单人旁,如王羲之《十七帖》中这个「佳」字。

单人旁有些字很容易,右旁怎样写以前课程都讲过了,我这里就不重复了,我讲一些难度较大的。

作

「作」字,王羲之《兰亭序》有一个「作」,但这是行书,不是草书。《急就章》中的「作」是这样写的,和行书完全不同,因为它来之于篆书。金文「作」只有右旁的「乍」,本义是耕作、制作,小篆加了单人旁,右旁

的人字形草化为一横,章草把两横缩短为两点,得出皇象这种写法。今草基本一致,智永《真草千字文》中有这个字。

使

「使」字,单人旁一个「吏」。左边单人旁用一竖替代,右旁「吏」中间有一个「口」,「口」可以省略,剩下来横撇捺好像一个「丈」字。把一竖缩短点,加在「丈」字左边,就是「使」的草字。重新组织笔势,皇像是取竖笔势一开,然后写交争势。王羲之《十七帖》中有今草写法,跟章草相同。

把皇象和王羲之写的「使」,跟智永比一比,智永好像多了一笔,一下笔取了奋笔势。请注意皇象和王羲之下笔写一竖,起笔也有一点弯,这是起笔动作,所谓「竖画横下」,但智永把这个起笔动作写大了。在他的《真草千字文》中常有,如「超」字。「超」字左边是「走」,皇象以横笔起,而智永看起来似乎以竖笔起,「走」字旁变成了「火」字旁,其实这只是作者的一个习惯,把起笔动作写得很大。书法中所谓「习气」,就是指作者的习惯,第七课讲过王澍论「山谷老人书,多战掣笔,亦甚有习气」,有些人学黄山谷,好处没有学到,只学会发抖,而学智永就学了个大大的起笔,这都是缺乏分析和思考。

传

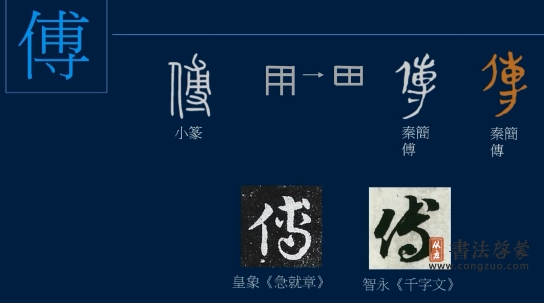

有一个字要讲一下,这就是「传」。「传」是一个形声字,从人,专〔zhuan4〕

声,从甲骨文到小篆,基本样子没有什么大变化,楚简和秦简上,把中间那个小口省掉了。我这里把秦简「传」用红色标示,等下有用。

「传」字草化,上面取十字势,中间田字形,只写外框,取两点羊角势,下面是寸字形,取驼头势。然后重新组织笔势,上面一横和两点合为鸡头势,上面一竖和下面驼头势合为飞带势。裹束起来,就是立人势、鸡头势、飞带势。皇象《急就章》中的「传」,右上角好像加了一点,这一点是石花,不应该加的。今草,中间两点连写为一横,所以取势变成立人势、奋笔势和飞带势。

傅

跟「传」字相近的是「傅」字,篆书「傅」中间的「用」字形,三条竖笔缩短一些就成了「田」,这样一来,秦简「傅」字,跟刚才红色标示的「传」字,几乎一样,没什么区别。这当然会影响到草书,草书「傅」的写法和「传」也相同,通常是「傅」字右上角加一点,而「传」字不加。

西汉《神鸟傅》

一九九三年,江苏连云港市尹湾村西汉墓出土了一批竹简,其中包括一篇文学作品,《神鸟傅》。标题用隶书,内文大多为章草,也夹有行书、隶书。这是一个抄本,不是原稿,当时书籍靠手抄来流传。底本可能全是

草书,这位抄写者对于草法不很熟悉,跟现代有些人一样,遇到草法不熟就夹写一个行书甚至真书。对于这篇作品中的草法问题,这里我就不细述了,我要说的是标题,不少学者认为《神鸟傅》就是《神鸟赋》,但以「傅」替代「赋」,这只是孤例,历史上没有这样的用法。我怀疑底本的标题也是草书写的,这个「傅」其实是「传」,《神鸟傅》很可能是《神鸟传》,姑备一说,请专家考虑。

何

「何」字,甲骨文是一个人肩荷锄头,象形,「何」是「荷」的本文,金文似乎是负荷兵器戈,战国时期出现了人旁写个「可」,「戈」「可」声母相近,以「可」作声旁成了形声字。后来楚简、秦小篆都取这写法,流传至今。

「何」右旁是「可」,「可」字的草化关键,是其中的「口」用两点替代。而比较特殊的是,这两点可以分开使用:左边这点和上面的一横组合,成为奋笔势移位,右边一点和右旁的裹组合,成为两撇向背势,从转动一圈半的角度说,这向背势也属于钩裹势这一组。所以你看张芝、皇象写章草「何」,单人旁用一竖替代,然后「可」先写横竖,接下来转一圈半。前面三笔是直线,竖横竖为竖笔势两次移位,后面转动一圈半是钩裹势。这样取势当然很麻烦,今草「可」只有一个转动,「口」就包括在这转动中,不用分出细节了。

何字的变化

讲讲「何」字的变化,这字中间有个圈眼,你看这四个字,当圈眼一点点变小,最后完全消失,「何」字就变成了三竖或三撇。「何」本来不可以这样写的,因为这是「行」字。那什么场合可以这样写呢?

奈何

这里又要讲到两字合体:「奈何」。古代书信中常常见到「奈何」,或「奈何,奈何」,表示伤感、无奈、不知怎么办的心情。这时候两个字连写,省略其中一部分笔划,类似「顿首」、「再拜」那样,不会和其他字混淆。「奈」上面写「大」,下面「示」省为「小」,大小连写就是「奈」,加上「行」一样的「何」就是「奈何」了。从外表上看,似乎是「大小行」,这样容易记忆。有些帖写成「木行」,往往不是右军真迹。

以

「人」也会出现在一个字的右旁,如「以」字。「以」在甲骨文中,是一个人提起一样东西,写得简单点,只写一个手臂提东西,把人身体省略了,这就是「以」字繁简两种写法。开始是简写胜出,金文、楚简和小篆都是这样写的。可惜简写有个大问题,就是跟篆字「私」一样,所以后来走回头路,秦简中「以」用回甲骨文繁写,而「私」战国金文加了禾木旁,秦简也采用了这一繁写。

所以后来汉隶中「以」字有三种写法,就是这么来的。草化时,章草把左边的「口」用两点替代,今草进一步把右旁的「人」,撇捺写为竖横。

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。