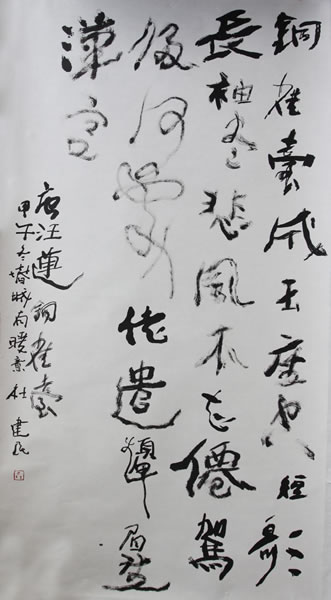

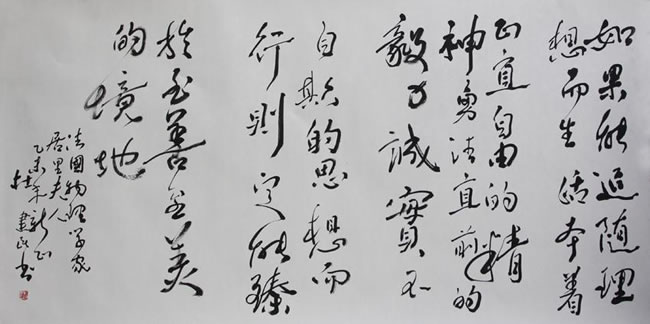

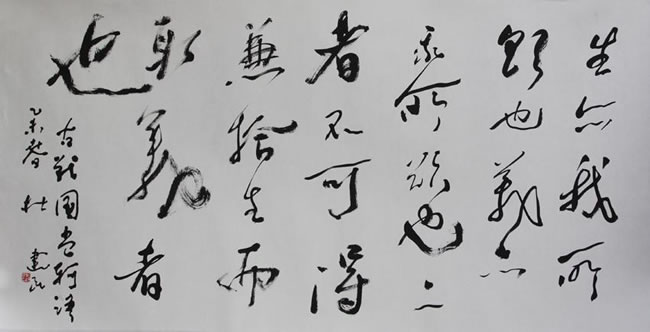

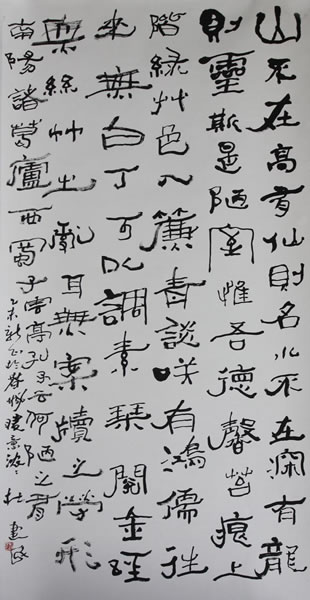

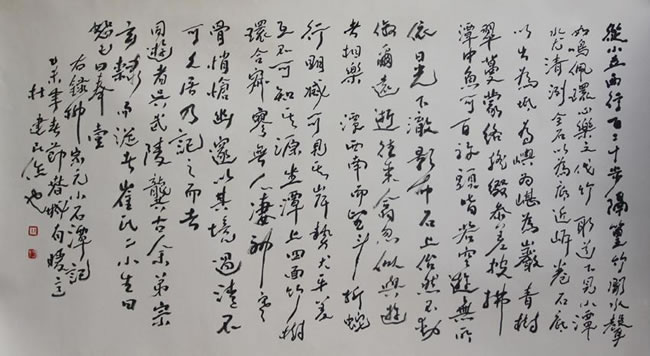

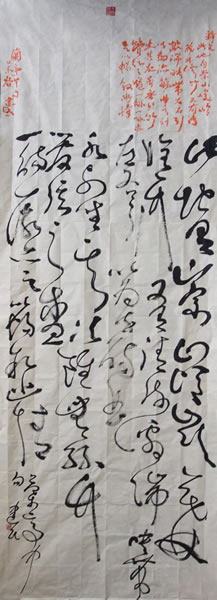

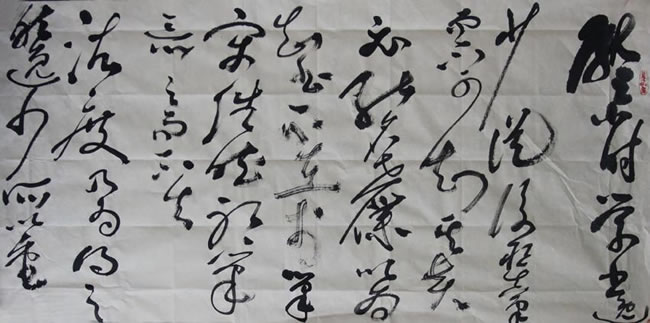

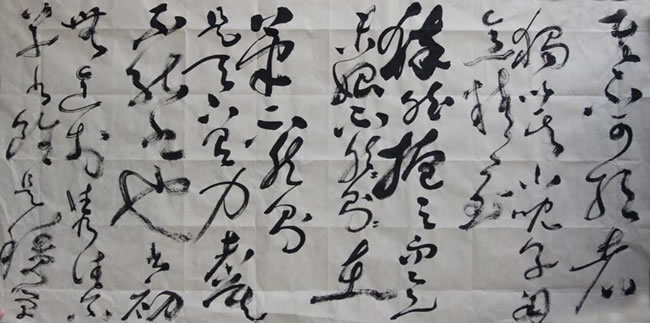

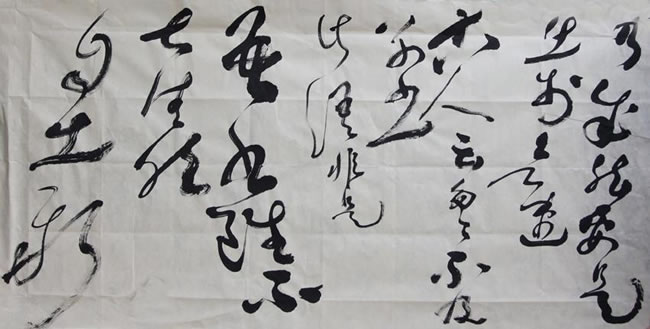

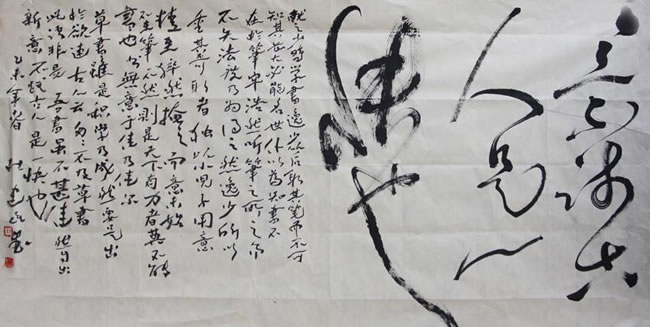

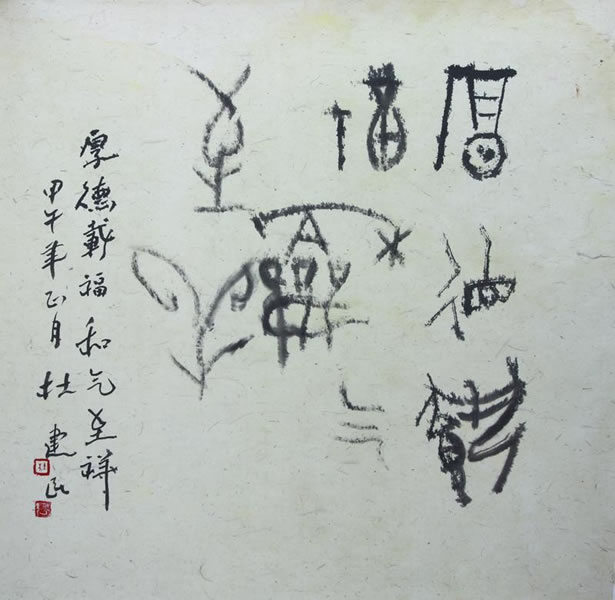

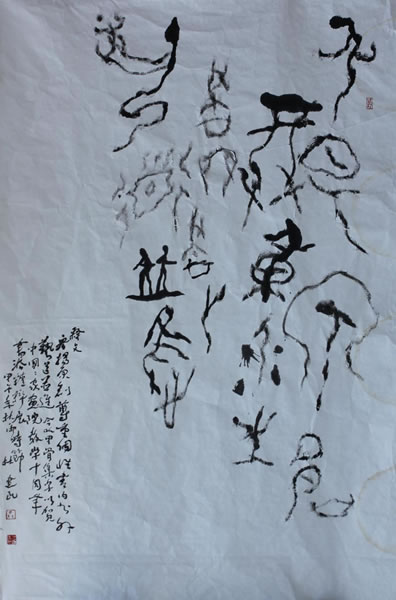

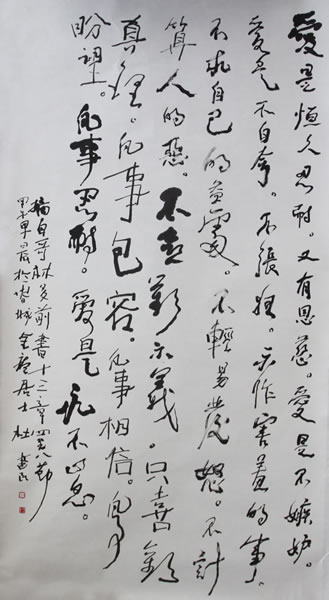

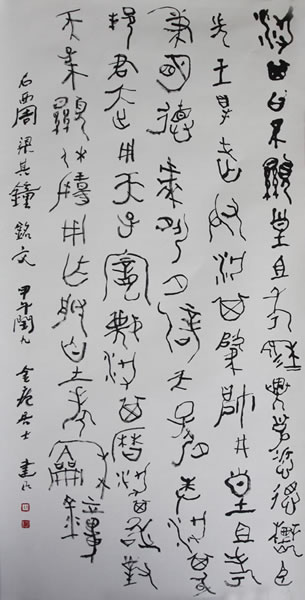

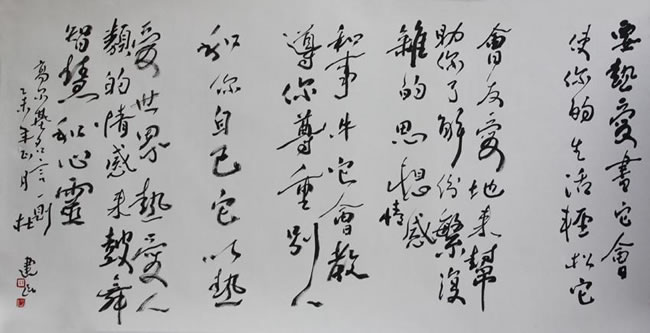

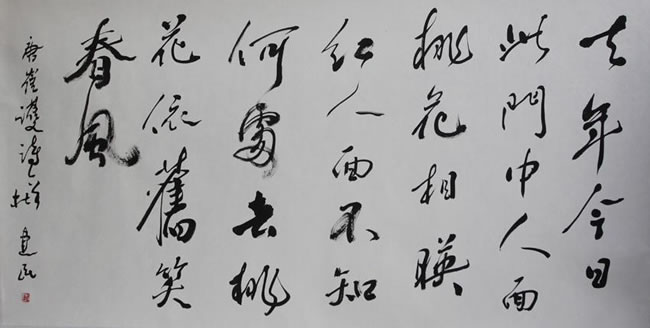

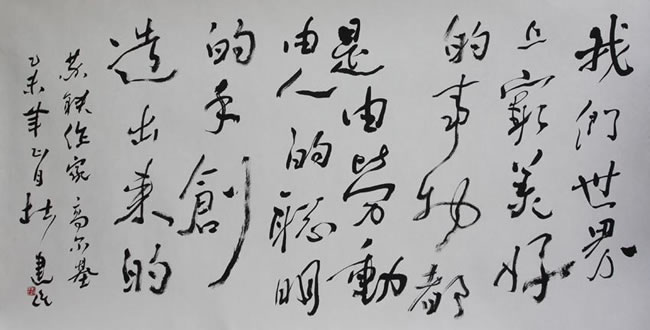

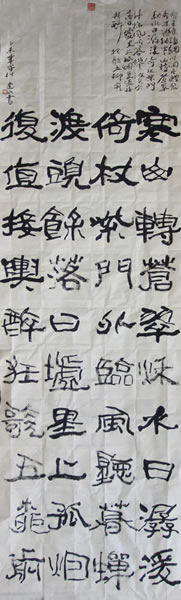

杜建长书法

文承正脉 书道传神

多年来,一直想对杜建民的书画艺术做一次全面系统的梳理评价。这种欲望的产生至今已近三十年,缘于我和他三十年的至情至真的友谊,也缘于我对其从事书画一道成长经历的见证。他的每一次跨越,每一次蜕变,我都亲眼见证。今天饱蘸笔墨,意欲为其写点评论,似乎又觉得难以下笔,感觉该写的太多,多少个日日夜夜的品茶论艺、谈天评地、鉴书赏画,又随岁月的流逝由模糊变得清晰……

一、 钟灵毓秀的故乡山水,赋予其对文化求知的欲望

陕西商洛,古称商州,是黄河流域和长江流域接壤交错之地,古时为商鞅封地,素有“秦楚咽喉”之称。商洛之地,“七山二水一分田”。山阳古城,背依秦岭,南临天竺,四围山环,溪水绕城,夏无酷暑,冬无严寒,乃避嚣尘,宜养生之处,传为八仙之一“铁拐李”得道福地。我曾数临此地,面对商洛的群山起伏,溪水环绕,铁铸一样的悬崖峭壁,百仞耸峰,万山众壑中隐居一、二人家,感叹连连。造物主之奇,大自然之妙,想象与敬畏的思绪聚焦在生于斯,长于斯的少年杜建民身上。钟灵毓秀的故乡山水最终变成今天其笔下的“胸中丘壑”。这种故乡情结的感怀,源于少年熟悉的耳闻目染,铭记于心的一山一水,一丘一壑,曾激起多少求知的欲望与求索。三秦故地的人文积淀,历史叠加,面对山明水秀的故乡,也曾激起其用画笔描绘心中故乡的影像。一个人不管游走何方,故乡的记忆始终会伴随其一生的憧憬,一生的向往。这种记忆中的美好,注定你必须走出故乡,回首对比参照,吾华夏大地,奇山异水数不胜数,然故乡之山水,必定是启蒙人生之地,感悟人生之处,修心明道之所。我曾试图解析故乡对一个人的影响,流动是人类的基本命运,念情依依,别意悠悠。当你阔别家乡,那么对故乡山水的留恋将置于你的灵魂,或吟咏,或描绘,而其矛盾在于如果你终生陪伴故土,便是觉得平淡无奇,山亦是山,水亦是水。回首参照,月是故乡明,少年栖心之地,足迹履印,必定迸发创作激情。

二、 火热军营铸造热血男儿壮志凌云

如果你仔细解析当代中国活跃于书坛、画坛的名家,不难看出有两种职业为书画家奠定出坚实的基础,地方以师范教育为主的半专业学科,而部队则以清一色的电影放映员为主力军,昔时信息不发达,部队的文艺工作电影放映是重头戏,开会写会标、画黑板报、电影海报,全由电影放映员承担。在今天看来枯燥单调的工作,却无形中锻炼了一位书画名家最原始的基本功。也是今天任何专业院校无法用专业培养出来的。部队铁的纪律又为军人的灵魂锤炼出勇往直前,从不言败的斗志。1974年至1986年,12年的军旅生涯,杜建民在放映员的岗位上兢兢业业,从书法到绘画的基础磨练,数以千计的宣传画造型基础磨练,书法临帖,为其以后的艺术道路奠定无可替代的时机和平台。我曾数次品读其保留下来的临帖小楷书作和山水临摹长卷,以及日数百幅花鸟习作。印象极深,足以说明其十二载军旅时光争分夺秒的勤奋。1983年,他有幸参加全军美术创作班,在北京聆听全军美术界名家教诲,其间他更是如鱼得水,大量临摹历代名贤山水、花卉精典名作,解析渊源,释读玄妙,锤炼技法,品味精典,总结得失,不断完善。通过一年的脱产学习,既开阔了视觉,又提高了技法水准。我们在总结一位书画家前期所走的道路时,通常以不走弯路为捷径。而不走弯路的准则则是年青时有幸聆听到智人高手的教诲和自身有目标性的不断进取。火热的军营,铁的纪律在规范一个人的人生坐标无疑是最好的人生大学。在今天看来杜建民似乎又是时代的幸运儿。

三、 勤奋努力,不懈追求,更上层楼

转业后,杜建民有幸进入省电视台广告部,成为一名职业美工。这个身份的转换只是部队到地方的单位转换,其没有放弃前进的脚步,读书、临贴、画画,始终如一。其间他的作品入展全国性书法展并获奖,多次举办个人书画展。2008年是他书画艺术上又一转折点,他参加中国国家画院沈鹏书法精英班学习。沈鹏精英班的学员全部来自全国书法界的佼佼者,再次到北京学习,这种机遇对于杜建民来说是既兴奋又迷茫,兴奋在于能够和全国一流的书法家交流学习,其起点之高是任何地域无法比拟。这种机遇对一个书画家而言,可能一生只有一次。迷茫在于自己在全班学员中年龄偏大,该学什么,从何处入手提高,又该从何处突围脱变……沈鹏先生以其长者风范,大度胸怀,对每一位学员传道解惑,阐幽明微,一语道破杜建民应该在篆书中系统研习,寻求突破。这对杜建民而言似夜幕中的启明星,为其以后发展指明方向,让其满怀激情,一路向前。五年的研修班,系统地接受国家画院正规技法训练,多次参与国家画院高规格的社会活动,他是唯一一位从边疆省份走出去开拓视野的书画实践者。

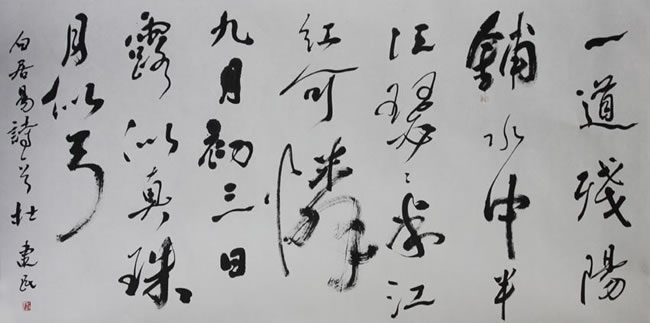

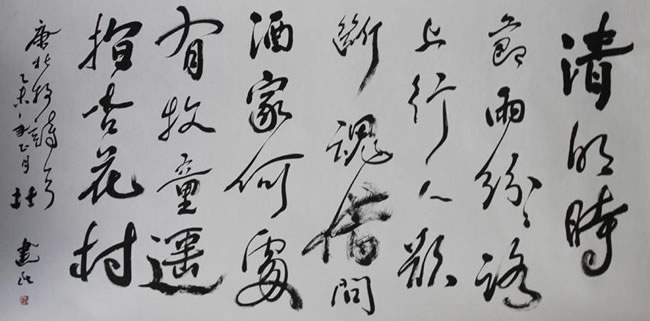

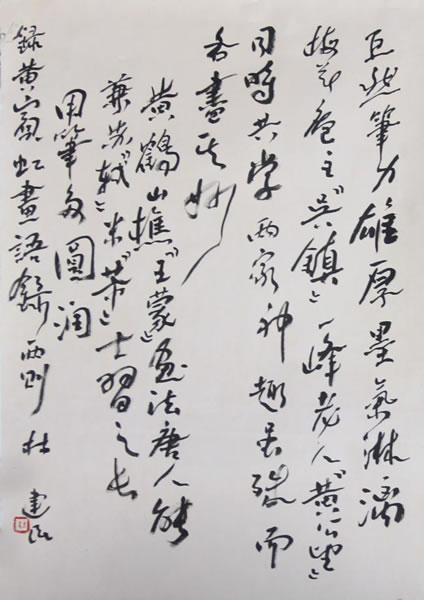

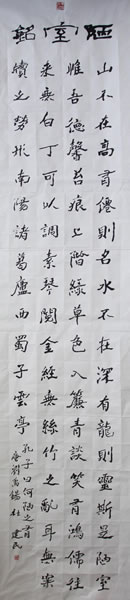

四、 遍临古贤,深入一家,逐渐脱变,风格独立

今天,在解析杜建民书画风格独立的形成时,源于其敏锐的思路,高瞻远瞩的视野和上溯融合高古技法的结合。甲骨文在中国书法体系中属非碑非帖的独立体系,甲骨文在发掘过程中的三次重大发现为今天作为书法创作体裁提供了优越的原始基础。但甲骨文的原始书写与今天书法创作工具有大异之处,其文字数量少,可释读性差,又为书法创作提出诸多难度。甲骨文的原始状态呈现出如星散天的错落感与今天书法创作格式的溶合也存在一定难度,其文字小如黄豆,而将其放大作为创作体裁也需要有艺术审美基础作后盾。近代名贤在不断探索过程中总结出一系列完善成熟的经验。大致分为三点:一是书者必须有深厚的文字学基础,在通假字上有变通借鉴之功夫。二是习甲骨文必须有书写小篆大篆的基础,对历代大小篆精典作品有深度研习。三是必须有诸体皆通,高度审美视野,对书法章法的变换把握娴熟。杜建民在前人总结的精典经验面前,审时度势,采用深入一家,逐渐脱变的方式来完善自我风格。以散氏盘为根基,上溯甲骨,下逮唐、明、清、民国诸家,特别强化对黄宾虹篆书的研习,黄公金文的书写情趣性、浪漫性远远超出同时期习篆大家。正是慧眼识珠的睿智,杜 建民对散氏盘的章法品味,行笔技巧,结体错落谙熟于胸,反复临写。这种穿越式的对比把握,一古一今,相辅相成,最后落脚于对甲骨文的创作。其甲骨文书法既刚正古拙,又醇厚朴茂。为避开近人在甲骨文创作中易犯的误区,杜建民在不断寻求新方向,新突破,用抒情的笔调将最高古的文字任意摆布,形成自由自在,可疏可密,一任天然浪漫,情趣横生,有我无我,自由摆布的多种形式章法。其所作中堂、手卷、楹联无不生趣。为达到书写过程中还原甲骨本真效果,其创造性的利用“水”和“墨”来完成前辈之不足之处,用“水”是将纸洒湿后再书写,氤氲之气顿生,金石之味突显,用“墨”是枯湿相间,对比强烈,造成墨团与枯笔的照应,以突出章法视觉效果,一改近人书甲骨文易犯千篇一律,工稳匠气之风。

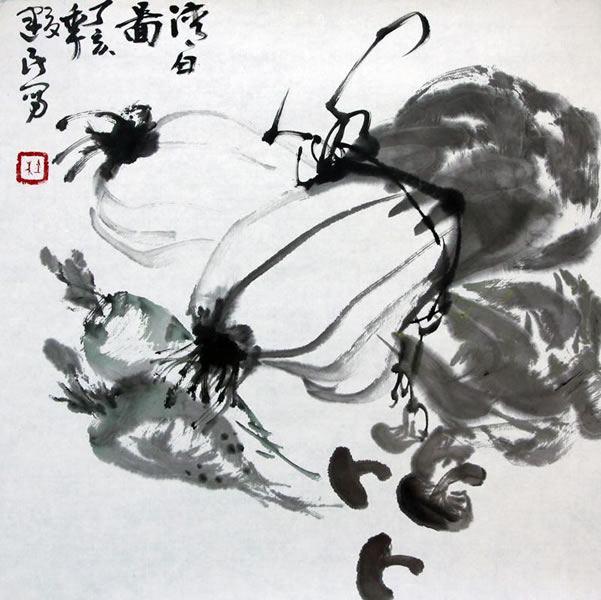

中国画山水,花鸟的创作,一直作为杜建民辅助书法创作的有利武器。早期他在长期临摹的基础上,对历代山水花鸟的技法已成竹在胸,2008年后,其逐渐向以“水墨精神”为表述的朴素思想转换,是告别过去向传统写意的精神回归,这种涅槃式的跨越要求自身既有扎实浑厚的笔墨功夫,又有精准的造型,运笔落墨心性流淌,不滞不滑的线条下流溢出传神写意,意随心到,笔随意转的写意气象。这种由繁到简,由“技”到“艺”的转变,其实质是从广博到简约的提炼。杜建民把审美视觉聚焦在以写意花鸟为主,辅以书法题跋,重在经营章法的水墨写意花鸟画。为体现水墨之淋漓之气,在恰到好处时加以淡彩提神,在他今天的花鸟画中可以看到其苦心经营之妙,在落款题跋则发挥厚重雄强书风,与水墨画效果相得益彰。

书画齐驱并进,互为补添是其风格独立的主要源泉。而不断进取,敢于否定自我,不断改进完善所需营养,纳新吐陈,保持独立敏锐的思考方式则永远是其不断进取的动力所在。

五、 热衷公益事业,慷慨捐赠作品。

一位艺术家的魅力体现,在于博大的心胸,丰厚的学养,仁慈的心态,敢于承担道义。这是艺术之外心性的具体表现,热衷于公益事,慷慨捐赠作品服务于社会,杜建民先生可谓首开先河,倾囊相助。2009年云南省遇到百年一遇之大旱,滇中大地,赤日焦土,许多地州人畜饮水遭受严重危机,杜建民组织抗旱救灾作品义拍募捐,所拍作品款项318万元全部捐赠社会,得省委、省政府一致好评,2011年其在中国美术馆举办个人书法展,舍弃作品被企业收藏的可观经济收入,将作品全部捐赠他的家乡山阳县人民政府,而在历次省文联举办的义拍作品中,他积极创作,慷慨解囊,先后共捐赠86万元,这种大义凛然的义士之举,实为云南艺术界之楷模。

我们这个时代处在艺术思维交替更新的关键时期,新的艺术思维必将替代旧观念,新生代的艺术实践也必将创造出更加丰硕的艺术成果,艺术成果的诞生,其间甘苦自知。杜建民用勤奋和实践告诉我们,真知困而得,峰高无坦途,我们欣喜地看到他今天的成就,并衷心祝愿其越走越远。

我们这个时代需要杜建民这样有博大胸怀的艺术家。“铁肩担道义,妙手著文章。”古训箴言告诉世人,一个艺术家应有有良知和责任,当他的艺术成果能够反哺社会和人类,才是最大的功德,少年时钟灵毓秀的故乡山水曾经赋予其对大自然美的灵感激发,青年时火热军营对其意志的锤炼,铸就其知难而进,百折不回。经年游学,开拓视野,不懈努力,文承正脉,汇水成流,终成大器。胸怀博大,放眼天下,赤子柔情,回报社会……这是一个时代的强者,也是书画艺术灵魂的回归。

昆明市滇池书画院院长:吴斌华

2015年2月27日

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。