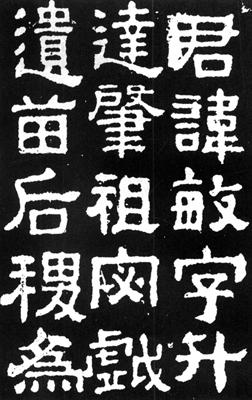

樊敏碑

【简介】:

全稱《漢巴郡太守樊敏碑》。東漢建安十年(205)刻。碑在四川雅州蘆山。宋人已有著錄,一度佚失,淸道光年間(1821一1850)再次訪得。有說重出者爲重刻,非原石。據淸陸增祥《八瓊室金石補正》記:碑“連額高一丈五尺,碑文高六尺二寸六分,廣五尺二寸四分。”“額高四尺二寸四分”。隷書二十一行,行二十九字。額篆書二行十二字“漢故領校巴郡太守樊府君碑。”

【集评】:

淸孫承澤《庚子消夏記》:“書法遒勁古逸。”康有爲《廣藝舟雙楫》謂其“華艷”,又云:“體格甚高,有《郙閣》意。”楊守敬評此碑:“石質粗,鋒鋩多殺,無從定其筆法之高下,而一種古穆之氣,終不可滅。”

【赏析】:

《樊敏碑》誕生於東漢末年,這時期,光耀千秋的漢隷已實現了對自身的完善而成熟定型。其間碑刻書迹宏富,氣象萬千。《樊敏碑》作爲方正古樸一路的代表作之一,歷來受到金石學家們的推重,成爲傳世漢隷名碑。

倘以莊嚴、精整、充滿“廟堂氣”的《禮器》、《乙瑛》、《史晨》諸碑爲規範化的漢隷的“極則”,那麼,爲期稍晚而地處荒僻的《樊敏碑》則還保留着一種自然古樸的“山林氣”。

《樊敏碑》方整樸茂,風貌近似《郙閣》、《衡方》。但就結體的平正雍容,點畫的拙重華滋,較之《衡方》則謹嚴險峻不足而敦腴婉麗過之;就其體勢的出規入矩、波磔分明,比於《郙閣》,則古拙天然不及而端凝俊逸過之。

該碑石質粗,年代久遠,大自然磨去了它的鋒鋩,使我們今天難以捕捉到書者運筆的微妙軌迹。然而,自然力也同時爲它“雕塑”了更加渾穆的風神。碑文向我們展示了東漢的社會情狀、漢羌民族關係等歷史畫卷。當我們讓想象隨着線條的走向而馳騁時,似乎已從古人那筆底刀痕間的精神存留,感受到了當年羌先民們粗獷質樸而又彬彬有禮的性格情感,以及人際間友好和睦的氣氛……。這種跨越時空的精神交流,將有助於我們更好地把握漢碑書法的美學特性,從而發掘出更豐富、更深層的內涵。

此碑筆圓字方,有篆書的筆法,有楷書的方正。此碑筆畫較粗,間架適當,布置均匀,端莊穩美,厚重雄健,獨具一格,符合隷書向楷書過渡的趨勢,以嶄新的藝術形象出現於漢代書壇。從字形結構上看,是變當時的扁形隷書爲正方。一般隷書取橫勢,此碑已有取縱勢的傾向。用筆近於《西狹頌》,但更圓潤;結體上類似於《孔羨碑》、《熹平石經》。從用筆上分析,起筆完全用篆書裹鋒的方法,收筆時盡量縮短長波燕尾的幅度,一按即提,而且弧度比一般隷書要小,大部分筆畫幾乎完全平直。由於波磔短,弧度减小,就使結構趨於正方,但不覺呆板。這主要是有圓的用筆,有浮雕般立體感強的線條,有巧妙的取勢,有結構上的豐富變化。如“遺、達”的兩個“辶”字各不相同;“敏”字上部的兩短橫姿態各異,左面短橫微彎而下俯,右面的短橫平而右端稍重;“字、宓”的兩個“宀”各異,“祖”字的三竪方向有變化;“且”字的三個空白大小不一。從取勢上看,“升”左顧,“戱”右盼,“祖、后、君、達”也是盼顧有情,精神飛動。此碑筆畫粗細也有變化,“達、肇”細,“祖、宓”粗。一字之中主筆較粗,所以有強烈的節奏感。由於此碑已有向楷過渡的趨勢,因之隷書的特征比一般隷書要少一些,如“字”字之鈎已無隷味。學者亦須注意。

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。