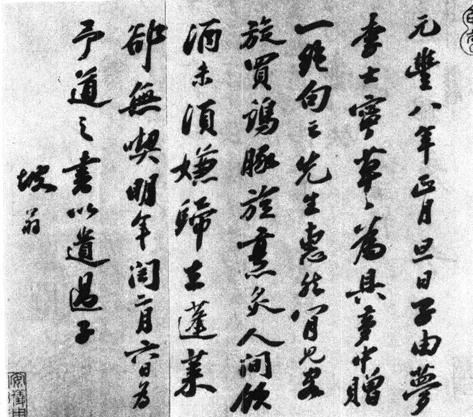

遺過子尺牘

【简介】:

宋·蘇軾書。紙本。行書。24.2×26.7cm。書於元祐元年(1086)閏二月六日,台北故宮博物院藏。《墨緣滙觀》、《石渠寶笈續編》等著錄。刊於台灣《故宮歷代法書全集》(十二)。

【赏析】:

“宋四家”中,除了蔡襄,都是宋代尙意書風的代表人物。他們的書法在繼承晉、唐書法基礎上有所獨創,個性特徵十分強烈。黃、米二人書法取縱勢,蘇軾獨取橫勢,並且體態略向右上方斜揚,字的重心多居於中或略偏於下。用筆則“如綿裹鐵”,豐腴而強健,而且其波磔、撇、趯等形態隱含隷書筆意。這種體勢的基本特徵和筆法原理主要得自唐代書家李北海。歷代評論蘇軾書法,雖說法不盡相同,大體上認爲蘇氏早年學王羲之,後轉師顏眞卿、徐浩、楊風子、李北海。後列這幾人的書法結體多以寬博爲基本特點,而李北海書更多扁平之構形,而且用筆常有隱含隷意之處。這一路體勢和筆法可上溯北朝碑誌以至曹魏時的大書家鍾繇。黃庭堅曾評蘇的字如“石壓蛤蟆”,形象生動,他會意大笑,並不諱言。點畫肥厚,結體扁平,正是蘇書體態的顯著特點。並且,爲造成字與字間的輕重對比以及字與空白處強烈的黑白對比,他常使一些字中的點畫密聚,乍看似一團黑,但絲毫不傷及用筆的靈動感,這也是其強烈個性書風的一個組成要素。他的書法追求“天眞爛漫”的境界,米芾說他的書法爲“畫字”,也是指其不拘於繩墨,隨興順勢而成,與“天眞爛漫”實爲同意。他自論“我書意造本無法,點畫信手煩推求”;又說“吾雖不善書,曉書莫如我,苟能通其意,常謂不學可”。黃山谷說他“蓋天資解書,比之詩人,是李白之流”。可見他不爲古人成法所束縛,重“悟性”,抓規律,求其理,隨性情而發揮,這是他以禪理通書理的獨到之處。但這並非反對借鑒和學習古人。蘇東坡曾說:“識淺、見狹、學不足,三者終不能盡妙,我則心、目、手俱得之矣。”我們如對這番話有深刻的理解,就能領悟到東坡書法的奧秘。

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。