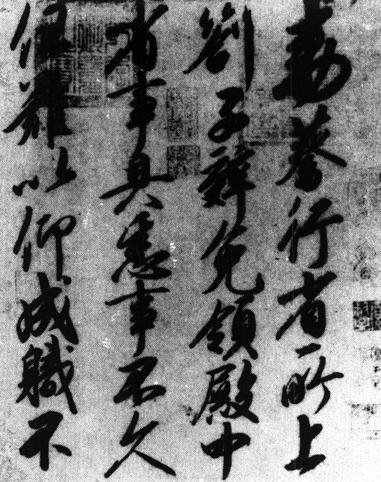

蔡行勅

【简介】:

宋·徽宗趙佶書。紙本。行書。35.5×214.6cm。遼寧省博物館藏。刊於《遼寧博物館藏歷代法書選集》、日本《中國書道全集》(五)。

【赏析】:

徽宗皇帝的瘦金書人所共知,但他的行書却難得爲人見到了。與他的楷、草書相比,行書最不屬上乘,但却也別有一番風味。關於《蔡行勅》,歷來對其著作權很有些爭議,今存《蔡行勅》有一跋,爲南宋淳祐間鄭淸之所作,起句云:

“此卷乃□宗皇帝御筆勅一道,蓋不允蔡行辭中書省事者”。

“□宗皇帝”,關鍵的廟號正被後人挖去,這樣問題就混淆不淸了。在後世有人認爲是宋太宗作;有人認爲是宋徽宗作,兩者相差一百多年。

蔡行其人,遍檢《宋史》無着。這也是很可疑的。中書省是宋代核心的權力機構之一,能入省者均是將相大僚,蔡行被召入中書省又辭其事,那麼其身份之高自無可置疑,《宋史》却無載。然而這樣一來,據蔡行生世以斷此帖作者的線索又斷了。

勅書不署年月,也沒有款書或押書。因此,也難以引爲根據。

卷後有三跋。(一)鄭穆跋:

“元祐三年五月廿六日,給事鄭穆拜觀。”

但《宋史·鄭穆傳》稱:鄭穆元祐初召拜國子祭酒……四年拜給事中兼祭酒,則此跋與史不符顯有漏洞。(二)黃庭堅跋:

“天生聖人與物自殊……庭堅不暇及,聊誌歲月云。時元祐乙亥五月八日,山谷黃庭堅。”

檢史書,元祐無乙亥;乙亥爲紹聖二年,山谷無論如何“聊誌歲月”,也不會把沒有的年月誌誤的。故山谷跋也靠不住。(三)王褘跋:

“欽惟我太祖聖化普浹,夷夏淸寧……洪武二十二年四月二十六日烏陽王褘記。”

按《明史》,王褘死於洪武六年,不可能再過十六年後起死回生特意來爲此勅作跋,故此跋也不能成立。

三跋旣僞,唯一可靠的鄭淸之跋,其書皇帝廟號又被挖掉,給問題的澄淸自然帶來困難。後人爲了省事,便有直接沿用的。如明代汪砢玉《珊瑚網》卷三,在錄這段題跋時就隨意地把被挖上的□格塡上太字;繫於宋太宗筆下。淸人卞永譽《式古堂書畫滙考》卷九,也如法炮製將鄭淸之跋改成了“此卷乃太宗皇帝御筆勅一道”,也沒有說明理由,這實在是一種過於省事的辦法。不過,卞永譽已經看出了王褘此跋在年代上的不相符,認爲“其誤無疑”,這時總算發現了一些問題。

《蔡行勅》一九六一年文物出版社出版影印本,將之繫於宋徽宗名下,此後,一直沿此稱之。從筆勢上看,此帖行書確實與徽宗用筆較爲相近;徽宗的其他團扇如“掠水燕翎”一作,用筆瘦勁,時見露鋒,線條頭尾常細,中部漸粗。此外,在轉折筆劃中,兩者尤其有相近之處。因此,繫於徽宗名下還是有些道理的;至於徽宗草書龍飛蛇動,而行書蔡行勅一些字顯得較爲寒儉,這與行書必須結構保持相對穩定的要求有關;徽宗寫瘦金書固不妨緊縮結構,一寫行書再如此自然難以適應了。

但是,繫於徽宗名下還有一些問題尙未解决。一則徽宗書常有押書“天下一人”作爲署款,此卷無,沒有確證;二則宋時勅書之類官方文告未必定出自宸翰,書臣代筆頗多,《蔡行勅》果然是破格親筆所作?至於徽宗手迹用押而不用御寶,此處“御書之寶”凡四見,也令人頗費猜索。故只能存疑。在沒有找到確證之前,權且繫於徽宗名下。

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。