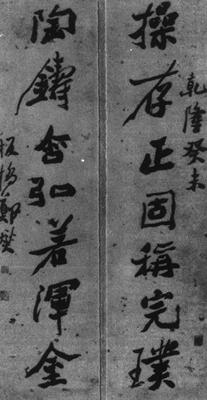

行書七言聯

【简介】:

淸·鄭燮書於乾隆癸未(1763)。紙本。行書。凡上下聯,正文十四字,款八字。刊於日本《明淸書道圖說》。

【赏析】:

同金農一樣,鄭燮也是一位勇於創新的書家。他公然申明自己的書法是“不在尋常蹊徑”的“震電驚雷之字”。淸人蔣寶齡在《墨林今話》中說:鄭燮的書法“隷楷參半,自稱‘六分半書,,極瘦硬之致,亦間以畫法行之”。這幅用行楷書寫的七言對聯“操存正固稱完璞,陶鑄含弘若渾金”,正鮮明地表現出了他所獨創的“六分半書”的藝術特色。

首先從筆法上看:在圓轉連綿的行楷筆畫中,滲入了濃厚的隷書筆意(如“正”字的橫畫、“固”字中的“古”等),揉進了相當的草書筆法(如“完”字的末筆、“鑄”字的右半邊、“含”字的上一半等);將用筆方法多樣的眞、行、隷、草等幾種不同書體融會貫通,變化出“兼衆妙之長”的新面目—“板橋體”。在他的這幅對聯中,有的筆畫“以圓馭方”、古拙率眞,近似《瘞鶴銘》;有些筆畫似“長槍大 ”、“橫裏有刀”,又近於黃山谷(如“存”字的長撇、“金”字的撇捺等);還有些筆畫“以畫法行之”,運用了畫蘭竹的筆法(如“鑄”字中左邊的長撇、“若”字的一撇等);大大增強了這件書作的筆墨趣和金石味。這是板橋書的“怪”處,也是它的可愛處、創新處。

”、“橫裏有刀”,又近於黃山谷(如“存”字的長撇、“金”字的撇捺等);還有些筆畫“以畫法行之”,運用了畫蘭竹的筆法(如“鑄”字中左邊的長撇、“若”字的一撇等);大大增強了這件書作的筆墨趣和金石味。這是板橋書的“怪”處,也是它的可愛處、創新處。

其次,其結字方法亦別具一格:它讓正者仍正(如“固”、“正”等),斜者更斜(如“存”、“若”等);長者仍長(如“渾”、“完”等),扁者更扁(如“陶”、“弘”等);散者仍散(如“璞”、“弘”等),聚者更聚(如“含”、“鑄”等)。縱覽全篇,筆畫粗粗細細,輕輕重重,方方圓圓;字形大大小小,正正斜斜,散散聚聚;佈白疏密相間,錯落有致,揮灑自然;富於非凡的神采和雋永的韻味。

這種勁挺灑脫的“六分半書”,博得了很多有識之士的贊:“滿目風物斜更好”、“板橋寫字如寫蘭,波磔奇古形翩翩”、“未識頑仙鄭板橋,……別開臨池路一條”。連晚淸大書家何紹基也認爲“板橋字仿山谷,間以蘭竹意致,尤爲別趣。”這裏所謂的“別趣”即是一種“眞趣”。板橋書法外拙內秀,是以“眞氣、眞意、眞趣”爲其內涵的;這正是鄭燮憤世嫉俗的情緖和傲岸不馴的性格在藝術上的某種反映。

鄭燮的這種“震電驚雷之字”,以嶄新面貌出現在當時書壇,給風行一時的“館閣體”以有力衝擊。雖然狂怪是其短處,而古樸自然、雅俗共却使它獲得了巨大的生命力。鄭燮同金農各自創造出一種亦楷亦隷的新書體,開拓出一條碑帖結合的新道路;他們都不愧爲淸代書法變革的先驅人物。

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。