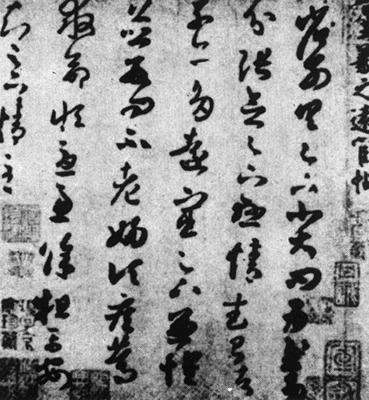

孔侍中帖

【简介】:

東晉·王羲之書。唐摹墨迹本,係雙鈎廓塡。行書。竪簾紙本。唐天寶(651)前後流入日本,今藏日本前田育德會。同紙右列有《哀禍帖》(三行十八字),其間鈐有日本《延歷敕定》三印,其上下二印斜角鈐;右緊列《憂懸帖》(三行十七字)、《孔侍中帖》(又稱《九月十七日帖》)居其間,凡三行二十五字。全紙共26.9×45.5cm。九行六十字。《法書要錄》褚遂良《右軍書目》行書第十四載有“九月十七日羲之報且行因孔侍中行八行”條。《中國美術全集·魏晉南北朝書法》中,《孔侍中帖》介紹中已無《憂懸帖》,記紙幅爲24.8×41.8cm:此據日本《書道全集》(四)介紹。

【赏析】:

據日本《支那墨寶集》載,唐初流入日本的王羲之書摹本甚多,此即其中之一。

僅以《孔侍中帖》與所謂《憂懸帖》文意猜度,似爲同一日下午所書,不過時間前後稍有間隔。後二行是對前二行意思的補充說明:

九月十七日羲之報,旦因孔侍中信書,想必至。不知領軍(按指王洽)疾,復問。憂懸不能須臾忘心,故旨遣取消息。羲之報。

—眞切地表明王羲之對乃從弟健康的掛念。

古人評二王筆法,詣大王內擫,小王外拓,從此帖前三行看,信然的論。無論是“九”字的開張還是如“羲”字的緊縮,其用筆與結體均表現出最終的內封閉形態,且字字斷開的佈排使這種個體的封閉性益其緊嚴,就連他慣於連寫的“羲之”二字也不例外。想必在寫此三行時,王羲之的心情尙屬平靜,於此平靜之中寫完這三行擱筆;及至回頭再讀,即想到“旦”時已寄一札,此又將投報,自覺頻繁,復見紙尙有餘,於是草補二行特意說明之。

從寄情表意方面看,這兩行字極爲重要:一是其文字內容簡要而深切地反映了王羲之當時孤寂抑鬱的精神狀態以及前三行所不易察見的憂慮程度。一是其急切而躁煩的筆線意態與其時精神狀况的自然契合。因右三行字的比較平緩的定勢影響,雖此二行字仍不多連,但筆勢已加快,書寫節奏明顯地由先前的一字一頓到二字一頓,如“憂”字的末筆急引和“能”字傾斜以左承右啓,以至“取”字的末筆始發即收和“羲之”二字的就勢省連,使作者的情緖節奏躍然紙上,從而和其文意一起共同地將那種“懸憂”加以深化,書法線象也因之而昇華到純粹的抒情境界。

如果不讀其文,我們就很難惴度出作者的心態;如果沒有右邊三行的比照,我們也無由獲得明顯的書法節奏感,更不好如入其境地去體味在書法節奏遞變中所含蘊的書者情緖的流動,以及線條軌迹所表現的本質精神。

只有書隨情發,且能超然形骸之外,諳於法度又不矜於法度,才能創造出如王羲之那樣風格多樣而又墓調統一的千古典範。

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。