韓仁銘

【简介】:

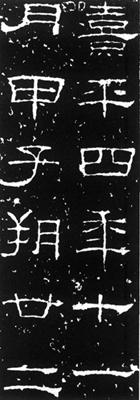

全稱《漢循吏故聞熹長韓仁銘》。東漢熹平四年(175)十一月刻。碑原在河南荥陽。金正大五年(1228)爲荥陽令李輔之發現。淸康熙年間曾一度佚失。后又發現,移荥陽縣署。一九二五年遷置荥陽第六中學內。石右下角損。據淸王昶《金石萃編》記:“碑存上截高六尺五寸,廣三尺八寸。”隷書。八行,行十九字。額篆書二行十字“漢循吏故聞熹長韓仁銘”。明末淸初拓本,首行“熹字”下四點可見。有翻刻本。上海商務印書館有影印本。《中國美術全集》書法篆刻編(1)收入淸初搨本。

【集评】:

淸康有爲《廣藝舟雙楫》:“以疏秀勝,殆蔡有鄰之所祖。”淸楊守敬評此碑云:“淸勁秀逸,無一筆塵俗氣,品格當在《百石卒史》之上。”

【赏析】:

隷書發展到東漢時期已臻至成熟。這一時期的隷書已經定型,成爲官方的標凖書體。歷代對這一時期的隷書已作過總結和評價。并按照它們的風格特徵進行了分類。《韓仁銘》被劃在:“左規右矩,法度森嚴,立漢碑風范”的風格之中。

我們不妨拿《張遷碑》和《韓仁銘》作簡單的 對比:前者的線條較之於后者顯得古拙渾厚,後者則顯得凝煉;前者的結體方整取橫勢,后者的結體疏朗寬博;前者的用筆沉着凝重,后者的用筆飄逸洒脫。以上三方面的分析對比結論,已爲大家所接受。但更有一些內容是爲大家熟視無睹的—放在我們面前的這幅拓片,它是通過書丹、勒石、風化、傳搨等四種手段綜合形成的作品。今天我們從中已無法探究其原來之風貌,只是憑藉着我們的經驗和歷代對其評價的結論,加以品鑒和想象,從中得出我們所賦予的認識。

我們在 過程也許不必局限於它的線條如何,更重要的是要考慮它所形成的原因是什麼。諸如我們現在所看到的斑駁陸離、石花之鑲嵌、線條之凹凸感及黑白對比現象,對它的線條質感都有一定的影響。從中能夠發現、挖掘其內在的本質的東西,仔細玩味“計白當黑,計黑當白”的涵義所在。

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。