弔比干文

【简介】:

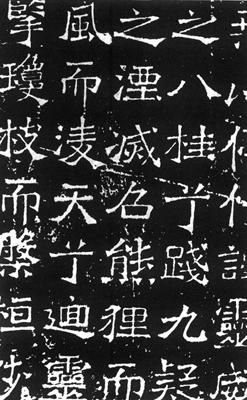

全稱《孝文皇帝弔比干墓文》。北魏,無年月。考爲太和十八年(494)十一月刻。淸王昶《金石萃編》載:“高七尺七寸,廣四尺一寸。”額篆書:“皇帝弔殷比干文”四行,行二字。文正書。二十八行,行四十六字。有碑陰。傳爲崔浩書。原石久佚,傳世無原石搨本。現存河南汲縣比干廟者乃宋元祐五年(1090)吳處厚重刻之石。上海藝苑眞賞社有影印本。

【集评】:

近代康有爲《廣藝舟雙楫》:“《孝文弔比干文》是崔浩書,亦以筋骨瘦硬爲長。”又:“上爲漢分之別子,下爲眞書之鼻祖者也。”又:“《弔比干文》爲瘦勁峻攏之宗。”又:“《弔比干文》若陽朔之山,以瘦峭甲天下。”列爲“高品上”。淸楊守敬《學書邇言》:“《孝文弔比干墓》,瘦削獨出,險不可近。”歐陽輔《集古求眞》:“是碑筆法瘦勁,似楷似隷,故著錄家或以爲隷書,雖經翻刻,規模尙存。

【赏析】:

當書法的驛車駛到淸代站時,却出現了對《弔比干文》碑刻近於狂熱的重視。原因在哪里呢?原來,當人們在窮首皓髮地追摹古代先賢那作爲完美的、近乎無懈可擊的書法典範時,也就是說,當自己一生虔誠地摹擬別人時,除了受到低格調的嘲諷之外,並沒有肯定其有多少存在價値。在這種情况下,對於《弔比干文》之類在書法嬗變關口的字體進行利用便理所當然了。在對此碑的學習中,除可以得到一種對書法的新鮮經驗外,還在於這種似隷非楷的過渡性字體對於刻意謀求新意的書家來講至少可以有兩方面的保障:技法上的寬放和膽略上的成全。

康南海對於北碑的受益是直接的,因而,他不遺餘力地進行鼓吹,不這樣似乎也對不起被利用的先人。他認爲《弔比干文》書法像陽朔的山峰那樣,是以其瘦峭甲於天下的。我們姑且不論他比喩的牽強與否,對於此碑觀照的結果,的確能使我們獲得一種新鮮體驗。

這是一件楷意昭然、類乎於三體交界的產物。的確瘦硬嶙峋而絕餘脂。間以方齊的三角來進行撇、斷、鈎、畫,使結體趨於方正而遠隷之扁平。四面出擊又去魏之呆滯。這種視覺形象對於摹慣了館閣體的書家,其刺激性是可以想見的。出於對《弔比干文》碑搨書法的深切鍾愛,後人無暇顧及所面對的此搨是否原刻而加以無限溢美了。

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。

下一篇:元詳造像記