朱簡

朱簡,初名簡,後改名“聞”,生卒年不詳。爲明末著名篆刻家。字修能,號畸臣。安徽休寧人,精於篆刻。曾從著名學者陳繼儒先生遊,與李流芳,趙宧光等過從甚密。曾自言:

“予嘗從雲間陳眉公(陳繼儒)先生遊,得顧(顧從德)、項(項元汴)二氏家藏銅玉印褚上眞譜四千餘方。又於吳門沈從先、趙凡夫、繆城李長衡、武林吳仲飛、海上潘士從、華亭施叔顯、靑谿曹重文、東粤陳文叔、吾鄕何主臣、丁南羽諸家,得其所集不下萬餘,用是滌心刮目,掄成《印品》一書。

從中我們不僅了解到朱簡於秦漢古印曾廣搜博覽,而且他從萬曆二十五年(1597)至萬曆三十九年(1611)耗十四年心血摹編完成的《印品》一書,是一部有評說、有考證的特殊的摹古印譜。其間不僅表現了朱簡深厚的傳統功力,也展示了他對古代印章的深刻認識。基於這種認識,朱簡一生在印章理論上的建樹甚多,著述頗富。曾著有《印書》、《印圖》、《印品》、《印章要論》、《印經》等,此外他還在《印品》發凡中提到自己編有《集漢摹印字》一卷(這是最早的篆刻用工具書)和《印家叢說》一卷。可以說,他盡畢生之精力爲印學理論的建設做出了傑出的貢獻。

在他的這些著述中,在三方面具有重要的學術價値,一、他是歷史上首先從古印中判斷出有“先秦印”的篆刻家。二、他在《印經》中第一次建立了印章藝術流派說,並將明代印壇的流派現象記載下來。三、他以鮮明的審美觀,闡述了他關於以刀法表現書法美的“印章筆意表現論”。

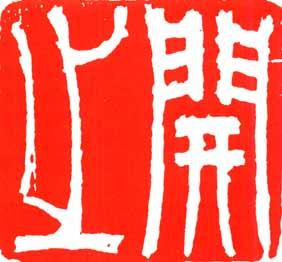

朱簡不僅是“筆意表現論”的闡發者,也是這一理論的實踐者。請看他所刻朱文印“鄒迪光”與白文印“開之”兩方,在篆法上他借用具有強烈個性的趙宧光草篆入印,如“鄒迪光印”中的橫畫表現出的弧度,“鄒”字在“勹”處理時的連筆意識,“開之”竪畫那富有彈性的彎曲,每一筆畫起止處的頓提,均鮮明地表現出這種寫意風篆書的筆意。全印顧盼呼應,氣勢貫通。更有意義的是他以短刀碎切的刀法着意完成這種筆意之美,即一根線條往往要經過刀刃的多次連續切削後完成,以表現線條的厚重、毛澀、蒼莽等美感,從而使他的印作具有爽利而老辣、流暢而沉着的個性。他的這種特殊的篆法與刀法的揉合,增添了印章的審美內涵,實開淸人“印從書出”之先河。雖然朱簡本人的篆書水凖,還爲時代所局限,但他已經注意到具有個性的篆書入印可以別開生面,確是個了不起的創舉。淸代印學專家魏稼孫曾有論印詩云:“凡夫(趙宧光)創草篆,頗害斯籀法,修能入印刻,不使主臣壓,朱文啓鈍丁(丁敬),行刀細如掐”。可見朱簡的天才發現,開啓了淸代的浙派。

朱簡的篆刻作品充滿了探索的精神,他一生所刻印作面目是很多的。“朱簡”一印是他仿戰國闊邊小璽的成功作品,這種成功首先在於此印能神似戰國璽,今人也許以爲這樣的作品並不困難,而在印人大體只知道仿漢的明代,此印實爲“先鋒”之作。白文印“陳繼儒印”則顯示了其在漢印上所下的深厚功力,然而就是這樣一方明人常見的仿漢之作,也強烈地反映了他企圖表現筆意的愿望,“繼”字“糸”旁的用刀,如同用筆寫字一般,即是例證。至於朱文印“海闊能容物,蓮心不受汚”可謂另外一番情趣。線條不蔓不枝,委婉從容,與具有濃鬱寫意趣味的“開之”印相反,作者却以鐵線篆特有的縱勢展現筆意,以元朱文的形式,表現了一種靜穆、典雅的意境。朱簡的印章對後世曾產生積極的影響,淸秦爨公說:

“修能以趙凡夫草篆爲宗,別立門戶,自成一家,一種豪邁過人之氣不可磨滅,奇而不離乎正,印章之一變也。”

淸代著名篆刻家董洵在《多野齋印說》中更稱他是“明第一作乎”。盡管歷史上並沒有一個朱簡的流派出現,但受到他的印作及印章審美觀影響的印人實際上是很多的。明未淸初的程邃,浙派創始人丁敬,以及入淸後活動於揚州與杭州一帶的許多印人,都不同程度地受益於他。

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。