歸昌世

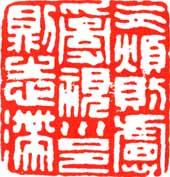

歸昌世(1573—1644)明末著名書畫篆刻家。字文休,號假庵。江蘇崑山人,後移居常熟。明著名文學家歸有光之孫。明諸生,崇禎末以待詔徵,不應。幼能詩,早棄舉業,發憤古文。與李流芳、王志堅稱爲崑山三才子。又善書,法晉唐,尤長草書。畫法倪、黃,山水蕭散疏淡;蘭竹脫透空靈,妙趣橫溢,意在靑藤、白陽之間。篆刻宗文彭,其好友張灝輯《學山堂印譜》時,曾列篆刻名家姓氏,將他排列首位,並稱:“此余社兄也,其篆刻與文三橋,王悟林兩先生夙稱鼎足。”可見時譽之高。朱簡在《印經》中將其歸於文彭的“三橋派”。

歸昌世博學多才,於刻印亦有獨到見解。嘗云:“予自垂髻好無癖此,每謂文章技藝,無一不可流露性情,何獨於印而疑之,甫一操刀,變化在手,當其會意,不令世知。余勒印固已縱橫四方,未盡供識者揶揄也。”(歸昌世《印旨》小引)又云“作印不徒學古人面目,而在探其源,源則作者性靈也,性靈出,而法亦生,神亦偕焉。”可見他在印章上是主張直抒胸臆的,歸昌世的篆刻作品充分體現了他的這種美學觀。

我們今天能見到的歸昌世印作,面貌較爲豐富。如仿元朱文,仿漢白文、朱文,以及受到文彭影響的作品。當然他均能自出機抒,在風格上把握自己的個性,簡靜而典雅。周亮工曾認爲學習文彭一派的,“以和平參者汪尹子(汪關),至顧元方,邱今和而和平盡矣。”那麼以此法眼觀歸氏,在明代末年,他亦正是屬於學文彭和平一路的。

朱文印“負雅志於高雲”,款署:“天啓乙丑立秋後二日,爲生生社詞兄作,昌世。”時五十二歲,應是其壯年所作。此印極具宋、元人情趣,印風恬靜、文雅,與時尙猛利一派形成鮮明的對比。如果以此印與文彭常用朱文印作一比較,則能明顯感到風格是十分相似的。像這種受文彭一派影響的作品,我們還可舉出“名竊久自欺”“拿雲心事人不知”等白文印。歸昌世好友李流芳曾這樣評論文彭一派的風格特徵,說:“吾吳有文三橋、王梧林,頗知追踪秦漢,然當其窮,不得不宋、元也。”李流芳與歸昌世本屬同一流派,所以他的這一判斷,應當是附合歸氏印章審美觀的。“名竊久自欺”一印就淸晰地保留着嘉靖間文彭牙章的某些特點,線條光潔挺拔,雖然取法漢印文字“平方正直”,但情趣却不類漢人。“拿雲心事人不知”一印,也許更能展現歸氏的風格。此印文從繆篆出,屈曲盤繞,沉穩工整。然方正中圓潤華滋,婀娜飄逸,融兩漢與宋元之中,堪稱傑作。

歸文休身處萬曆時代的仿漢熱潮中,當然並非所有作品均具宋、元趣味。他的仿漢印章,也具很高水準。白文銅印“平陵居士”渾厚、蒼辣,是典型的仿漢作品,在如同“虫蝕木”一般的線條上,我們已可淸晰地看到,使用碎刀短切的熟練刀法。多字印“氣煩則慮亂,視邕則志滯”則更是氣滿洞達,尤以“氣”字三筆弧線爲佳。因此三筆弧線與全印方中寓圓的處理渾然一體,加上橫躺下的三筆弧線,佔地甚少,給其它筆畫較多字有了更多空間的活動餘地。一字得妙,全印皆活,所以此印不塞不雍、不激不勵,形密而神遠。

王志堅做爲崑山三才子之一,在《承淸館印譜跋》中,眞實地記錄了其好友歸文休、李流芳的印章創作方法:

“余弱冠時,文休、長蘅與余朝夕,開卷之外,頗以篆刻自娛,長蘅不擇石,不利刀,不配字畫,信手勒成,天機獨妙。文休悉反是,而其位置之精,神骨之奇,長蘅謝弗及也。兩君不時作,或食頃可得十餘。喜怒醉醒,陰晴寒暑,無非印也。”

可見歸文休雖於印章強調“性情”、“童心”,但方法與李流芳不一。李流芳於寫意之中取天機獨妙,而歸文休則於刻印前夕“經營位置”,做到胸有成竹,方才運刀奏石,同是強調寫性情、抒胸臆,但在方法方面却一“寫”一“工”,各臻其神。

版权声明:本文内容由互联网用户投稿及网络搜集,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系QQ:37996619(同微信)举报,一经查实,本站将立刻删除。